臺(tái)灣文博會(huì)一場視覺的盛宴

前不久2019臺(tái)灣文博會(huì)落幕,由主題「文化動(dòng)動(dòng)動(dòng)」開展的一系列活動(dòng)掀起一場找尋臺(tái)灣「當(dāng)代文化風(fēng)景」的運(yùn)動(dòng),重新點(diǎn)燃了許多人對文化的熱情。

在展覽落幕之際,我們重新回看這次文博會(huì)的主視覺群,邀設(shè)計(jì)師們親自解析如何傳達(dá)策展概念,一起回味今年讓人難忘的感動(dòng)。

2019臺(tái)灣文博會(huì)主視覺—文化動(dòng)動(dòng)動(dòng)

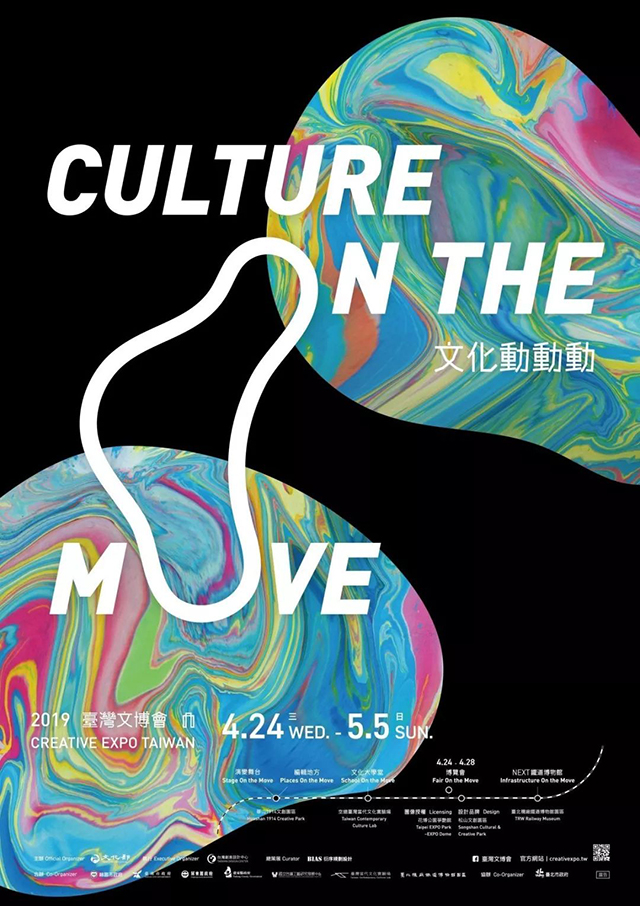

2019臺(tái)灣文博會(huì)主題定為《Culture On the Move文化動(dòng)動(dòng)動(dòng)》,是一場開放的動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn),強(qiáng)調(diào)文化的變動(dòng)與多樣性,希望引領(lǐng)大家看見文化中新與舊的對接、跨領(lǐng)域的合作。

衍序規(guī)劃設(shè)計(jì)邀請擅長詮釋自然地貌與環(huán)境的藝術(shù)家Maria Lezhnina以浮水畫的創(chuàng)作方式,將色彩一層、一層滴在水面上,自由流動(dòng)、混合;每次加入新的顏色,擾動(dòng)的力量就能讓整片畫作變化出全新的樣態(tài),就像文化中人事物與思維互相碰撞出的一萬種可能。

再根據(jù)這個(gè)流動(dòng)光譜延伸出的色彩,建立了藍(lán)、綠、橘、粉、黃等各大展區(qū)代表色,并利用色彩自然呈現(xiàn)的液態(tài)形狀與紋理,發(fā)展出一系列的視覺應(yīng)用。

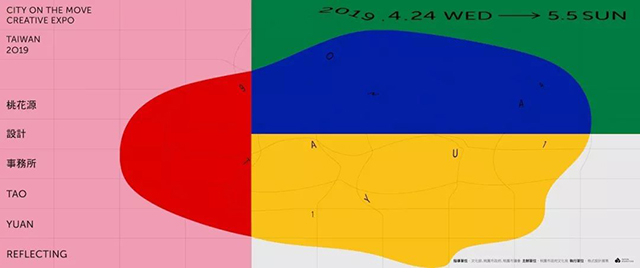

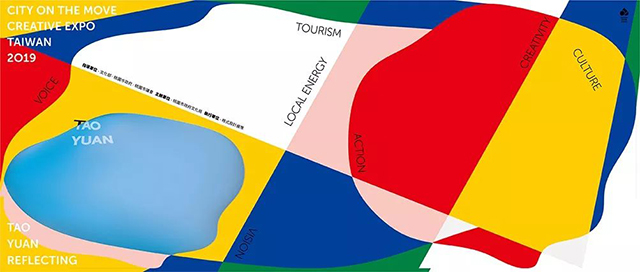

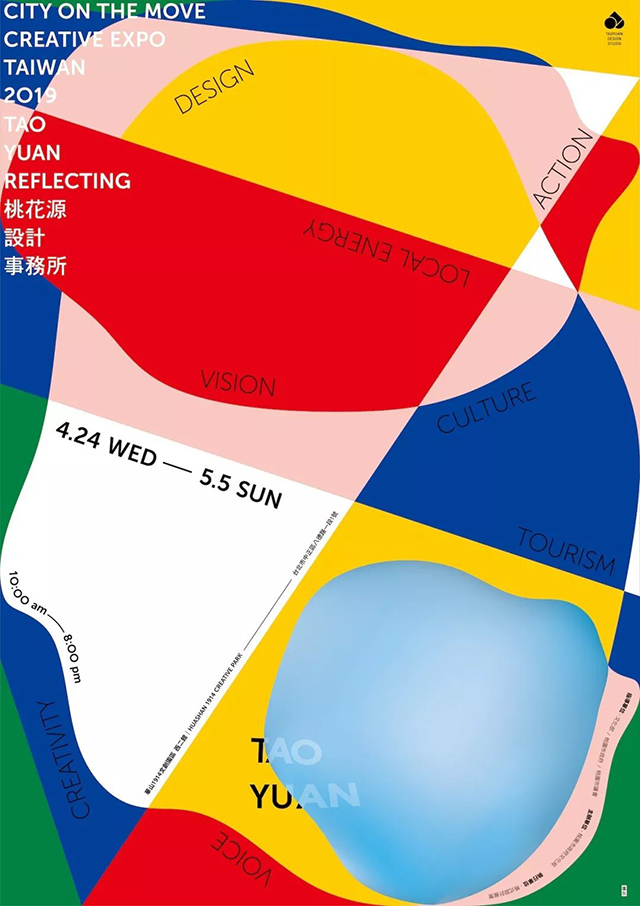

桃園館主視覺—桃花源設(shè)計(jì)事務(wù)所

桃園館的展覽規(guī)劃,透過打造一個(gè)虛擬單位「桃花源設(shè)計(jì)事務(wù)所」帶來新鮮的觀點(diǎn),為桃園在地打造更具當(dāng)代性的輪廓,主視覺設(shè)計(jì)的整體畫面便以「桃園」及「桃花源」兩個(gè)重點(diǎn)切入。

桃園為「千埤之鄉(xiāng)」,早期農(nóng)業(yè)灌溉而形成的埤塘生態(tài)為一大特色,畫面意象上便以俯瞰視角的地景作為基礎(chǔ),利用有機(jī)的形體——水波紋,加上塊狀切割,讓重點(diǎn)文字錯(cuò)落在各個(gè)地方,就像是俯瞰這個(gè)城市各地所發(fā)生的事情一般。

而「桃花源」的詮釋,則是奇幻跟美好想像,透過強(qiáng)烈且純粹的原始4色構(gòu)筑出繽紛基調(diào),這些顏色更能組合成為多元的色彩,如同展覽中植入的不同領(lǐng)域:音樂、體育、城市、產(chǎn)業(yè)......,看似自成一格,但彼此交融之后,便能產(chǎn)生無限的可能性。設(shè)計(jì)上花了較多時(shí)間在畫面切割及顏色配置,期望讓人感受到充滿動(dòng)力和能量。

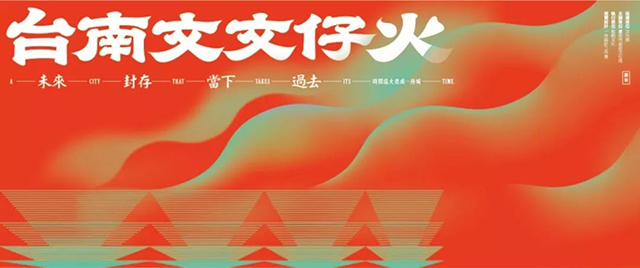

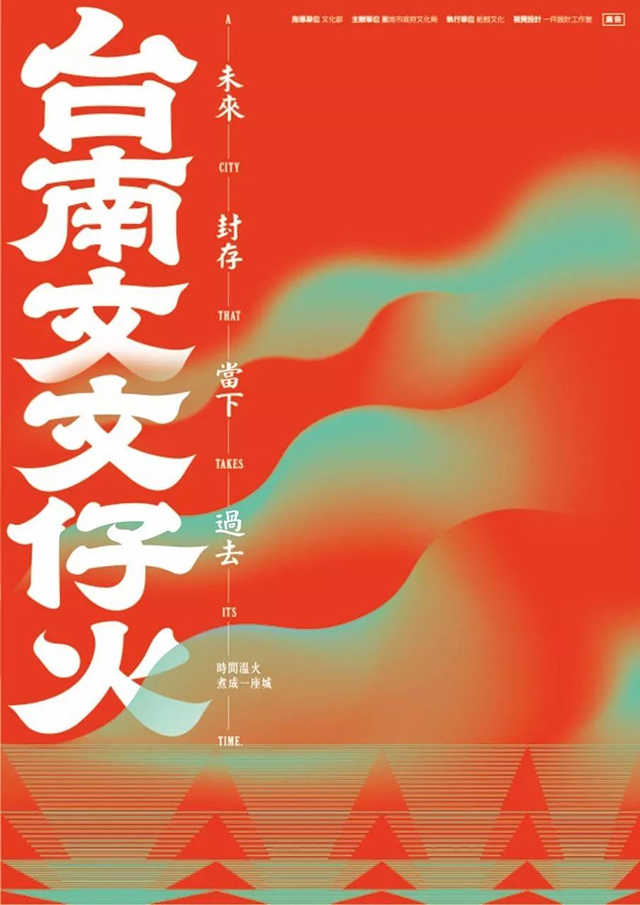

臺(tái)南館主視覺—文文仔火

一座建城超過400年的臺(tái)南府城可說是臺(tái)灣島嶼繁榮的起點(diǎn),火是文明的起源,穿梭在時(shí)間的長河里,讓我們來一同探究是什么樣的火催生出這座城市如今的樣貌。

將抽象的時(shí)間切割成四塊「過去、當(dāng)下、封存、未來」,展出內(nèi)容為「人物、飲食、工藝、信仰」,分別對應(yīng)著「連結(jié)之火、烹調(diào)之火、淬煉之火、指引之火」4種火的形態(tài)與內(nèi)涵。

標(biāo)準(zhǔn)字設(shè)計(jì)上,仔細(xì)觀察臺(tái)南街頭的招牌,不難發(fā)現(xiàn)許多店家仍保留著傳統(tǒng)手寫字的字跡,尤其是毛筆筆畫,厚實(shí)渾圓的筆畫造形襯托出府城的氣質(zhì)底韻,于筆畫末端加入上揚(yáng)的變形,呼應(yīng)主題引發(fā)觀者對于溫火燃燒律動(dòng)的想像。

視覺中所出現(xiàn)的大小食器與裊裊炊煙刺激著老饕味蕾,讓人從記憶里提取出臺(tái)南的飲食光譜,大菜小食皆宜的美膳佳肴烙印成錨。色彩以大面積的紅體現(xiàn)溫火意象,搭配對比的藍(lán)綠色增加視覺強(qiáng)度與傳達(dá)燃燒過程中溫度的層次變化。

屏東館主視覺—吟土風(fēng)人

方序中:屏東館以「吟.土.風(fēng).人」為題,在與楊士慶設(shè)計(jì)師一起發(fā)想主視覺時(shí),便從這4個(gè)字出發(fā),運(yùn)用一些圖像及符號來表現(xiàn)屬于屏東特有的特性。像是文字的呈現(xiàn)上,透過黑白或質(zhì)地的變化來展現(xiàn)時(shí)間痕跡;也能看到一些新、舊融合與沖擊的部分,像是電腦對話般的符號,與屏東的風(fēng)土景觀意象混合在一起,若仔細(xì)一點(diǎn)還能發(fā)現(xiàn)屬于屏東的小巧思,像是屏東的「小綠人」交通號志。

把「吟.土.風(fēng).人」4個(gè)字圖像化之后,以滿版展現(xiàn)熱情。而在文字與圖案融合時(shí),我們加入了橘色、藍(lán)色來傳達(dá)屏東交融的個(gè)性。橘色代表人的熱情、土地的包容,藍(lán)色代表屏東的開闊與自然,再加上我們選了接近土色的主色,共同形成這次屏東館的主色調(diào)。

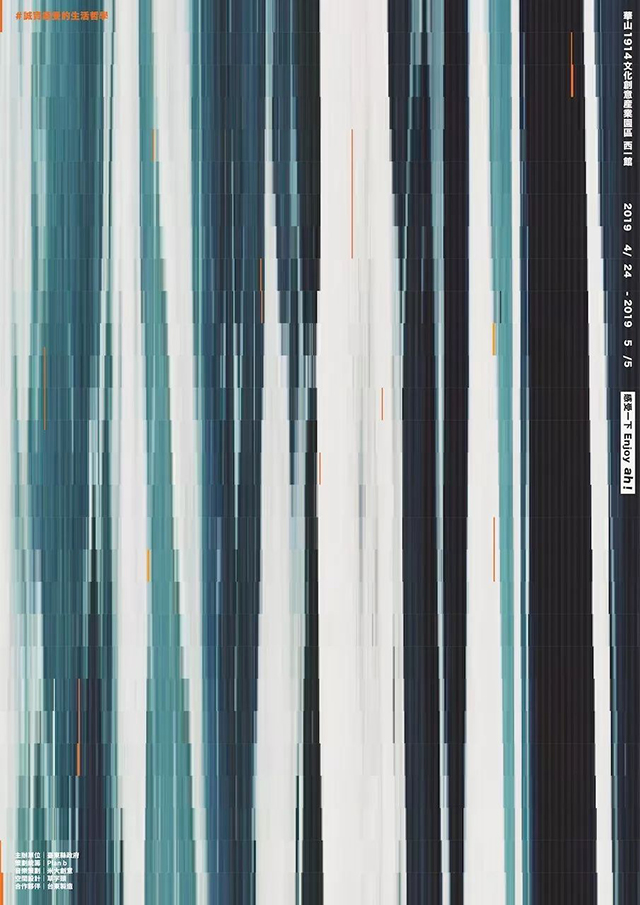

臺(tái)東館主視覺—感受一下Enjoy ah!

把臺(tái)東一片的山海空攤開,把每刻的節(jié)奏拆解于感受之中。

這次臺(tái)東館以「感受一下Enjoy ah !」為題,同時(shí)透過「誠實(shí)感受的生活哲學(xué)」為策劃主軸。除了將代表臺(tái)東文化的各式器物收集起來,嘗試以物件的組合排列將臺(tái)東用全新的方式攤開詮釋。更藉由「音樂」的節(jié)奏貫穿整個(gè)策劃體驗(yàn),展現(xiàn)出真正的臺(tái)東必須親身體驗(yàn)過才能明白。

因此,這次的主視覺將像是將一整幅山海空自然的影像片段延展,讓看似海浪、樹浪、云浪的波段與色彩變成一節(jié)節(jié)震蕩中地旋律。而波段中,每道隱約橘色線條則代表人的溫度,同時(shí)更構(gòu)筑成畫面跳動(dòng)的意象,象征著貫穿這次臺(tái)東館的節(jié)奏。期盼浪的節(jié)奏編織在一起,透過視覺感受到一幅巨大的震撼。

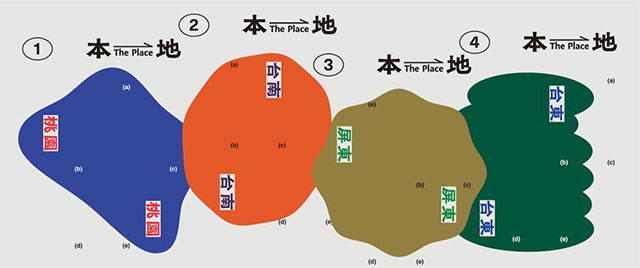

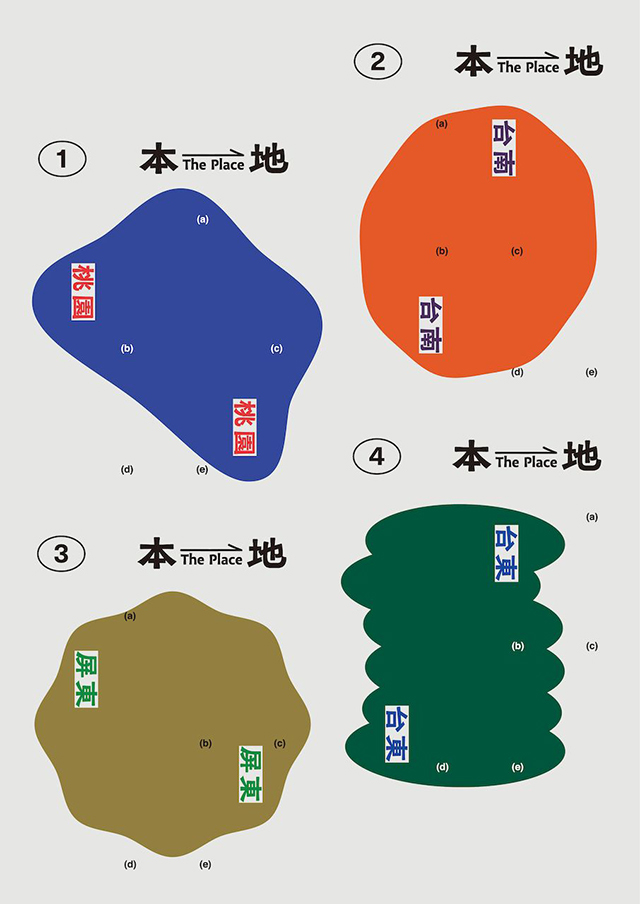

編輯地方:《本地》刊物

葉忠宜:探索地方采集的刊物很常運(yùn)用地域輪廓、物產(chǎn)特色、地方色調(diào)來做為靈感素材的延伸。雖然如此視覺觀念已是既定套路,卻也容易讓讀者融入并深入?yún)⑴c。我于是思考,在這種已被長久建立的讀者視覺互動(dòng)關(guān)系下,還有什么方式可以進(jìn)一步延伸發(fā)想,以非顛覆的方式讓人新奇。

在4個(gè)縣市的主題刊物上的色塊,除了運(yùn)用具有地方印象連結(jié)度的色彩之外,在造型上我想運(yùn)用生活的「感知」來呈現(xiàn)地理輪廓,而非具象的地理疆界。我從桃園的埤塘有機(jī)形體、臺(tái)南的時(shí)間風(fēng)化圓磨感、屏東的生活地域廣闊度、臺(tái)東的地貌層次豐富性,這4個(gè)方向來重新詮釋其地方的形狀輪廓。

從色彩配置及圖像上,也能直接觸發(fā):桃園的埤塘與航空印象、臺(tái)南的古墻與王貴印象、屏東的吹沙與草原印象、臺(tái)東的青綠與海洋印象。作為最重要且重延續(xù)性的刊名logo在造型上,則意味著搭上深入地方采集的列車。此外,邀請了字體設(shè)計(jì)師張軒豪幫我打造一款更能傳達(dá)昔日地方人文氣息感強(qiáng)烈的有機(jī)黑體來呼應(yīng)想傳達(dá)的概念。

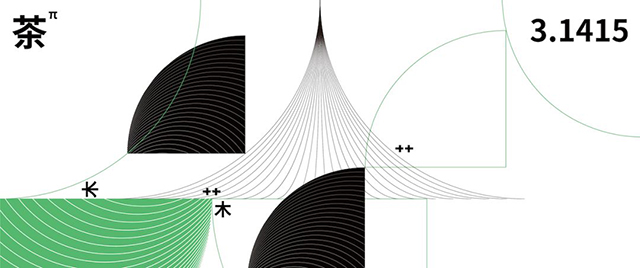

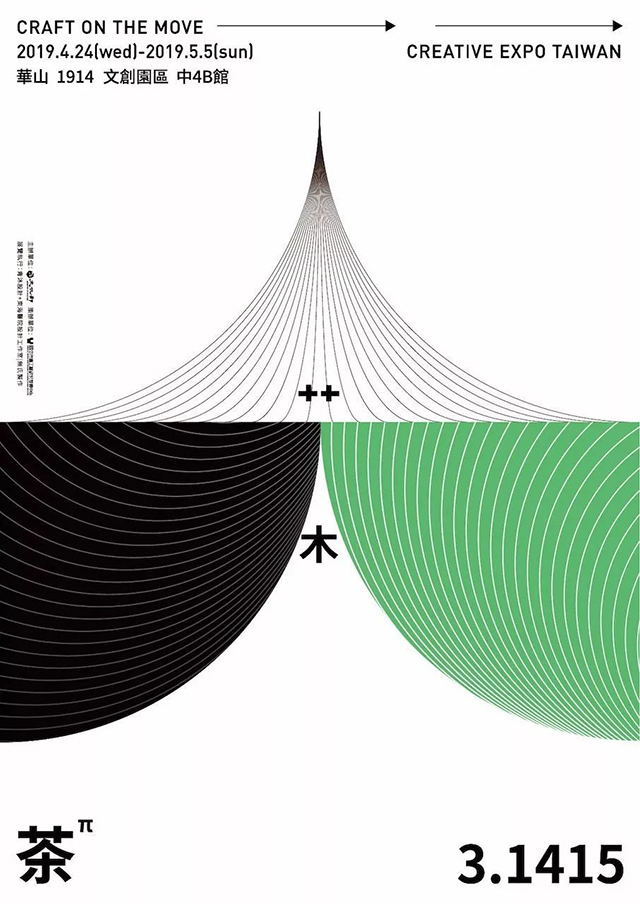

工藝館—茶3.1415

Pili:在策展之前,工藝所就定出了方向,希望能討論茶文化以及工藝之間的關(guān)系。依照這個(gè)方向,Gina策展、我發(fā)想主題,我們思考著在工藝與工藝之間找到「茶」的存在,茶是華人文化中很重要的一部分,工藝則像是一個(gè)延展的半徑,以茶為中心,以工藝為半徑,畫一圈生活的圓周,便看見文化的樣貌,從而定出了工藝館的主題——「茶3.1415」。

主視覺以此發(fā)展,拆解「茶」這個(gè)字,從「艸、人、木」3個(gè)字來解釋茶與工藝如何畫出生活及文化的樣貌。以茶青色作為代表色,運(yùn)用了許多圓、半圓,呈現(xiàn)「艸、木」兩個(gè)字。「艸」代表樹葉、茶葉;「木」是材質(zhì),代表工藝,而居于中間的「人」,為兩者找到關(guān)系,與茶文化相關(guān)的茶藝、插花......,都是透過「人」所代表的美學(xué),才讓艸、木之間產(chǎn)生了文化與藝術(shù)。

因此在主視覺的幾何關(guān)系上,兩個(gè)半圓之間發(fā)現(xiàn)「艸、木」顯現(xiàn)了「人」,像是屋頂也像是山頂,聚集了兩個(gè)元素。有人才有思想,才讓兩者之間產(chǎn)生了價(jià)值。

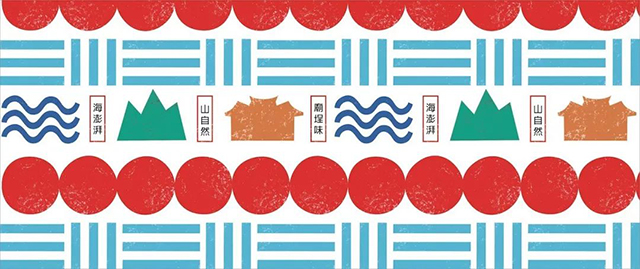

山海廟集

米力:「夜市廟埕」留載了臺(tái)灣人的共同意念,那是一種共識(shí)形成的民俗文化意涵,在每個(gè)人的心中根留滋長。這次的設(shè)計(jì)理念大量運(yùn)用了符號學(xué)的原理,試圖去創(chuàng)造、解構(gòu)、凝聚這種常民文化的情感豐足與意識(shí)傳遞。透過單純的符號、記號、顏色,來傳遞我們的共通理解。廟口高掛的紅色燈籠、藍(lán)白帆布、辦桌席上澎湃的山珍與海味、磚瓦的宮廟墻面,具體而微的展現(xiàn)廟口的氣味。

夜市,并非只有熱炒小吃,在夜市套圈圈更是大家最喜愛的兒時(shí)回憶之一,在設(shè)計(jì)上透過圈圈的圈聯(lián),構(gòu)成行為模式的呈現(xiàn),串連起一片熱鬧的廟埕風(fēng)景。

米力也提到,自己擅長直覺式的設(shè)計(jì),想傳達(dá)「啊!很臺(tái)灣」的感覺,用幾何元素最能表現(xiàn)。此外,她住在臺(tái)北橋和大橋頭區(qū)域,當(dāng)?shù)刈罱拥貧獾牟皇歉呒壊惋嫞堑綇R埕去吃一頓小吃,因主視覺設(shè)計(jì)也想傳達(dá)這種「將華山前面廣場變成廟埕感的風(fēng)味」。

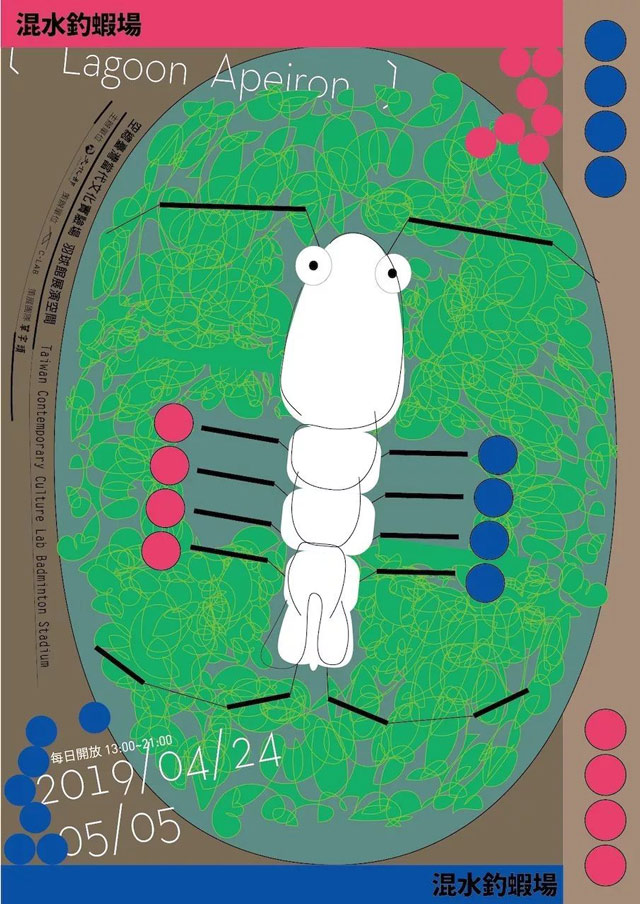

文化大學(xué)堂:混水釣蝦場

李君慈:當(dāng)知道要以釣蝦場為題材時(shí),在想除了很臺(tái)、很酷的呈現(xiàn)方式之外還有什么可能,隨后就想以「釣蝦池」作為基礎(chǔ)出發(fā)呈現(xiàn),同時(shí)也想表達(dá)豐富的生命所帶來的自然感,于是以復(fù)雜、隨機(jī)的線條去表現(xiàn)出如同物種豐富的瀉湖般,再將蝦子具象置中。

視覺整體分割成兩種看法:一個(gè)是第一眼是看見池子里注目的大蝦,再細(xì)看則為釣蝦的人在混水中釣蝦。也將蝦腳線條作為跳竿的看法。然后一直有個(gè)概念是,視覺中心的蝦子在印制時(shí)將會(huì)留白,提供可以著色、繪畫的想像,讓人感覺這個(gè)蝦就是屬于自己的。

下面我們再回顧一下歷年臺(tái)灣文博會(huì)的主題和主視覺。

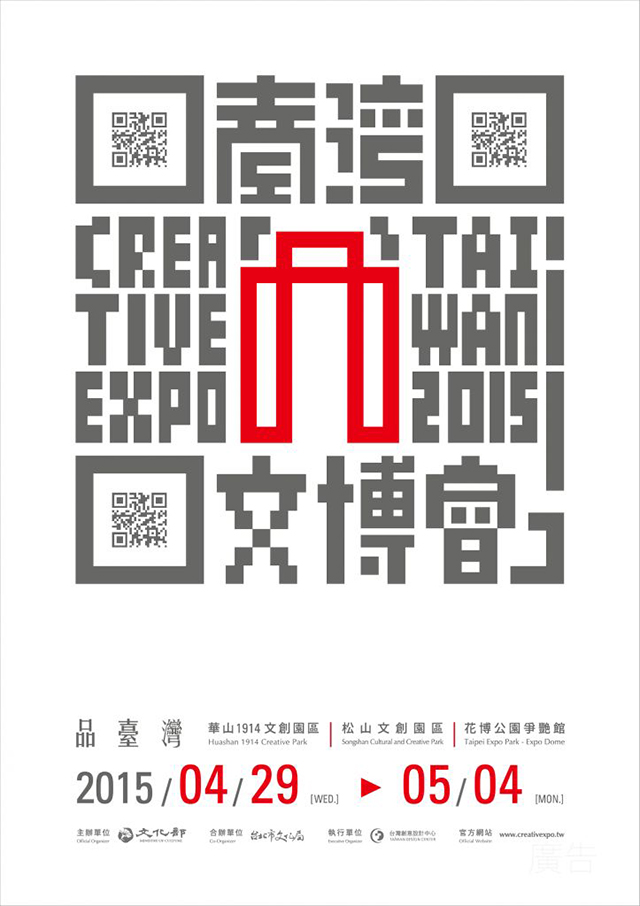

2015品臺(tái)灣-觀察華人優(yōu)質(zhì)生活的櫥窗

2016品東風(fēng)-華世界的世界品味

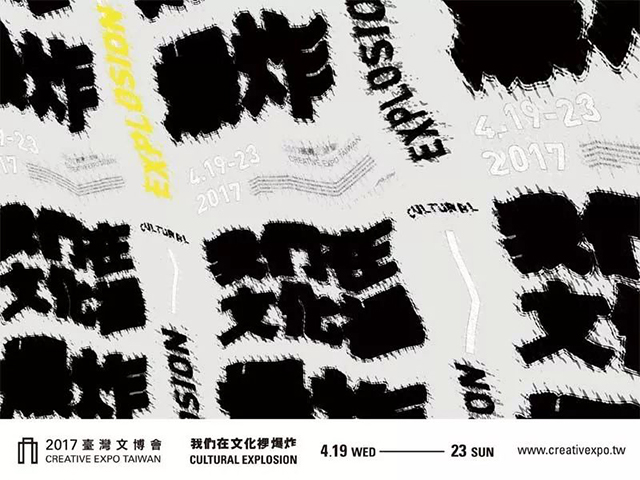

2017我們在文化里爆炸-在過程中創(chuàng)造意義

2018從身體創(chuàng)造-身體/ 文化/ 創(chuàng)造力|我們的身體是刺激原創(chuàng)、改變世代的重要渠道